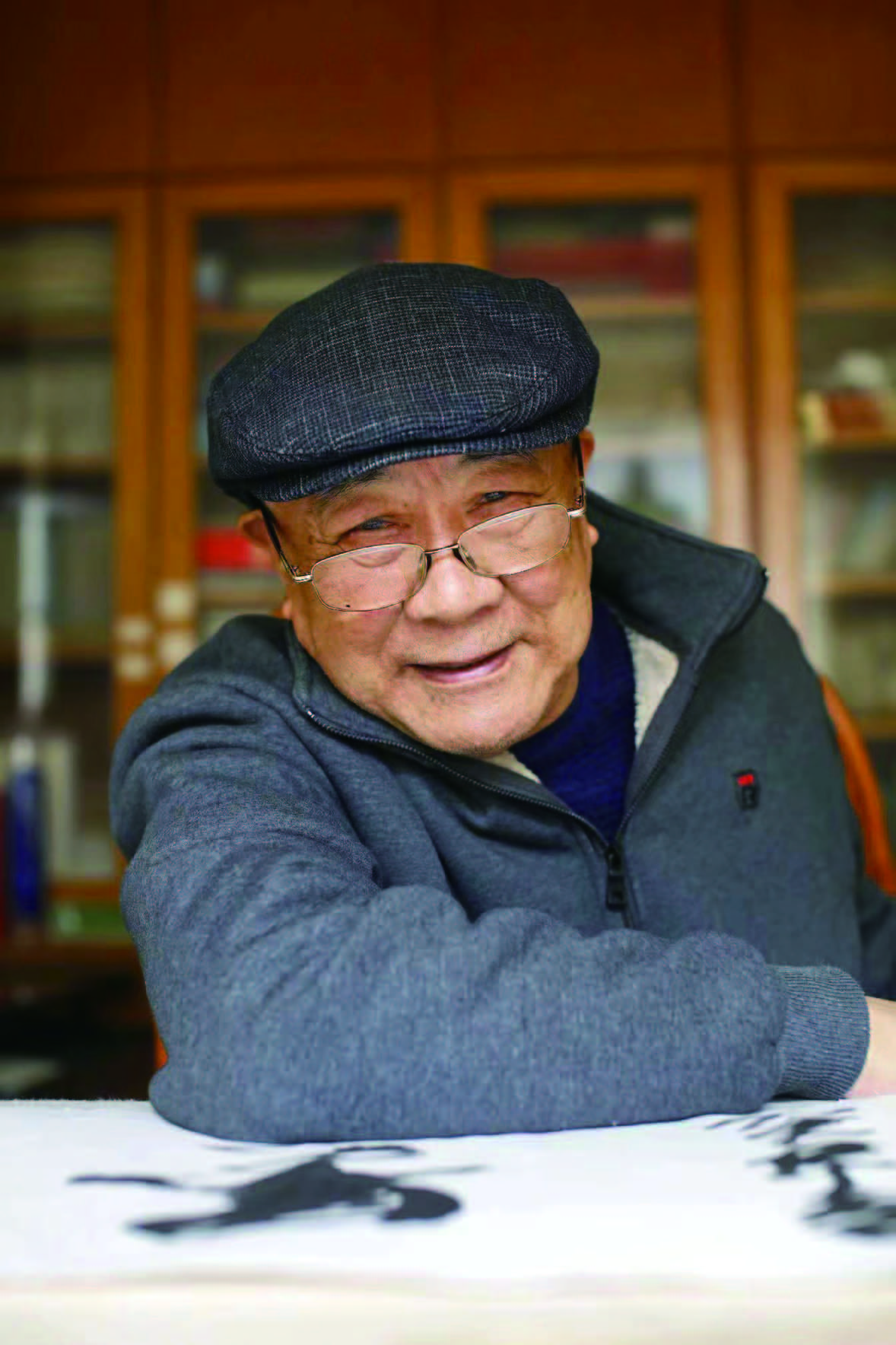

师德留典范 艺道传芬芳

——纪念恩师潘宗和先生逝世一周年

□ 谢 骏

2023年7月14日那天,一觉醒来已是零点20分,起床拔手机充电线,见有5个未接电话,是师母易杰英老师打来的,立刻有种不祥之感。回拔过去,只听见师母在电话那头语调迟缓地说:“老头子零点零5分走了,你过来一起商量后事吧。”

放下电话,我心里忽然有种发空的感觉。虽说潘宗和先生的离去并不让人意外,先生卧床不起已经好几个月了,近来身体一天比一天虚弱。几天前,我陪同杨谔去看望,他连说话的力气都没有了。临别前老人家硬撑着坐上椅子,跟我们合影,说以后再也没机会了。尽管有这么多的心理准备,一旦先生真的离去,还是让我感到惊惶失措,悲戚不已。

我步履匆匆地赶到先生家。只见先生睡着了似的躺在床上,双目紧闭,神态端庄而安详。师母、潘坚、潘斌和崇国守候在老人身旁。他们告诉我,老人家走时淡定、从容,他是在两个女儿和崇国的合抱下安然合上双眼的。

听了他们的陈述,我颇感宽怀,在女儿女婿的簇拥下告别人世,大概是儒家人伦中最为温情的场景吧。

到早上6点,一切安排就绪,先生的灵车静悄悄地离开他生活了几十年的小区,缓缓开往掘港殡仪馆。

先生在殡仪馆停灵期间,前来吊唁的亲朋好友、社会各界人士络绎不绝。一副副挽联,一篮篮鲜花,一摞摞祭品,一次次叩拜,寄托着成百上千人的哀悼之情。先生的亲朋好友、学生、社会各界人士及相关机构500多人次发来唁电或送来花篮。

先生非达官显贵,声名亦仅局限于江海大地,作为一名扎根基层的群众文化工作者,他的逝世竟然牵动了祖国的四面八方,甚至惊动至海外,这完全是先生高尚敦厚的人格魅力使然啊。

一年来,每当我追踪先生的成长足迹,缅怀先生的音容笑貌,心中不免发出“高山仰止,景行行止”的浩叹。

先生出生于1937年,幼年家贫,母亲英年早逝,跟父亲、祖母一起相依为命。入学后品学兼优,深得老师青睐。读完小学,先生顺利考上了如东师范。刚进去不久,学校突然被撤并,他又与同学一道转到了如皋师范。毕业后,他先在玉山小学工作了一年,随后调到丰利小学。

先生生性喜好体育运动,在教好文化课的同时,着意培养学生的运动兴趣。在他的训练下,学生的运动水平快速提升,培养的运动员在县、地区运动会中大显身手。1957年,先生作为德才兼备的人才被调进掘港小学。

进城任教后,先生受县城书画艺术气息的熏陶,开始了写字画画的业余学习。先生的书画才干很快得到了文化馆康平馆长的关注。康馆长是我省著名书画家,省美术馆创建人,首任馆长,因在反右倾运动中受到错误对待,才下放到如东的。康馆长的到来,让县城掘港立时有了艺术的生气。先生经常带着习作向康馆长请教,康馆长总是放下手头的工作热情接待他,除了技法指点,作为他书画学习的首位导师,康馆长做得更多的是鼓励和鞭策。1965年,经康馆长的推荐,先生被县政府借调到县文化馆筹办阶级教育展览会。

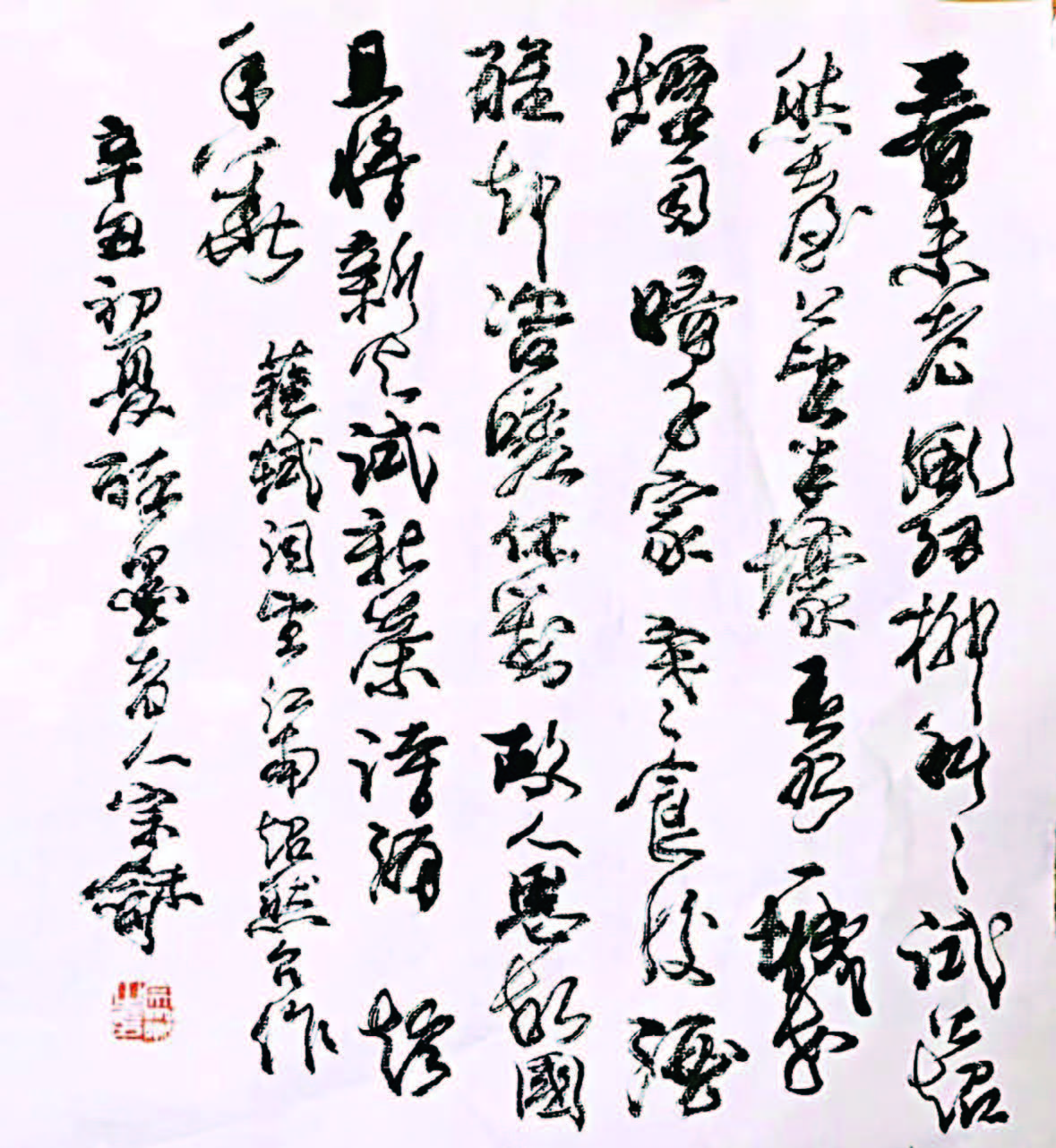

先生体格魁伟,性格豪爽,平生所重首推“艺胆”二字。当年在县人民大会堂所书的“敬祝毛主席万寿无疆”巨幅标语,让全县百万人民知道了有个名叫潘宗和的后生。先生书法的雄强出乎天性,后来觉悟到书法要走向高远,必须扎根传统,而且先要打好楷书基础,于是先生一头扎进了经典,向古贤靠拢。在浩瀚的碑版法帖中,先生一眼看中了颜真卿的《东方朔画赞》,颜书的大气磅礴与书者的磊落胸襟最为契合。经过几年的刻苦临池,先生笔下渐渐有了纯正的颜家风味。先生尝到了学颜的甜头,于是搜尽市面上所有的颜氏楷、行书,遍临诸帖,而于《告身帖》用功最勤,临品几乎达到乱真的程度。

先生有了楷书的基础,继而又向行书迈进。先生这回选的是米芾,米芾风樯阵马、八面出锋的刷书,一下子击中了先生的神经。原来字可以写得这么痛快,性情爽直、做事雷厉风行的他开始了对米颠的追慕。正是对米芾的刻苦临习,矫正了他早年的自由体行书,并在实践中领悟到了法度与自由的辩证关系,开始走上一条“无一字无来处”的专业书写之道。

随着对米芾师承的出神入化,当年颜书的积累以及自身的性情,让他的米体行书具备了一种剽悍的气质,这就将他导向了王铎。

先生终于被王铎雄强壮阔、连绵洒脱的浪漫书风彻底征服了,他庆幸自己找到了顶礼膜拜的对象,找到了书法艺术上的终极皈依。后来先生上追秦汉魏晋,下承宋元明清,书法格局为之一变,形成了剽悍雄强、古朴浑茫、风神跌宕、宽博大气的个人风格,但笔墨深处仍是王觉斯的底色。

先生是书画兼攻的能手,想当初,先生是作为美术人才被借到文化馆的。为了办好阶级教育展览会,康平馆长亲自率领一班美术新秀深入村社,描摹乡村、海疆风光,展现人物的精神风貌,创作出一批富有时代气息,有地方特色的美术作品,其中先生的画作出类拔萃,尤见分量。

论及先生的绘画,不能不提到那幅让他一举成名的《平凡的岗位》。这幅画参加全国美展,由中国美术馆收藏,并被人民美术出版社印成年画出版,累计千万张在全国发行。一次先生坐火车,他所在的车厢恰好贴着那张《平凡的岗位》,心里好不受用。在他看来,这是对画家劳动的最好肯定,这种不期而至的窃喜是任何级别的嘉奖所无法提供的。

应该说《平凡的岗位》这幅人物宣传画,与前期的阶级教育展览会的画风一脉相承。画面上一个女清洁工正在擦拭公厕的门窗,诠释的是“劳动最光荣”的政治主题,但不得不承认,画面展示了一种超越政治的生活美学,这美除了伸进窗口的那丛蕉叶,更有清洁女工矫健的身段以及身上散发的劳动者的自信与尊严。

由于有书法的笔墨功底在,先生从人物宣传画转向国画创作显得格外的轻车熟路,甚至可以说先生本来就是用国画技法来作宣传画的。《平凡的岗位》中那丛蕉叶,用笔老到,皴染有方,使的是国画的看家本领。

中国画最核心的审美理念是书画同源,先生在山水、花鸟、人物画中很自然地融入了书法线条,不仅丰富了画面的视觉表现力,更在深层次上拓宽了艺术的创作空间和思想内涵。

在他的山水画中,线条的运用和墨与色的变化被发挥到极致,故而气韵生动,意境深远。花鸟画注重表现自然生物的生机与灵动,通过富有节奏感的线条来描绘它们的形态和神韵。而人物画则更加注重对人物形象的刻画和精神内核的挖掘。通过捕捉不同人物形象的特点和情感,运用多样的笔墨语言来展现他们的内心世界和性格特征,达到了形神兼备的审美高度。

先生虽未进入美术院校学习,然而,凭借他超凡的毅力,持之以恒的韧性,书画成果显赫,一批批作品在国内外展赛中亮相。其中连续五年,数副春联由江苏文艺出版社出版,累计印发数百万副,惠及全省城乡。数百幅书画作品在省、全国参展发表交流。数十件作品摘金夺银。行草作品两度参加由国际文化中心主办的“赛克勒”杯国际书法大赛,先后斩获铜奖和银奖。行书长卷入编《中国书法全集》,有数十件作品被国家级美术馆、博物馆、全国人大办公厅、中国人民大学等单位收藏。100件作品赴日本、新加坡、泰国等十多个国家和地区交流展出,或被国际友人收藏。先后出版了多部《潘宗和书画作品集》。

先生的书画成就得到了社会各界的充分肯定,连续三轮被评为市县专业技术拔尖人才。先生是我县早期的省美协会员,中国书协会员,群文系列副研究馆员。

1982年康平馆长平反后调南通工作,馆长位置一直未找到合适人选,而临时过渡的管健馆长不久又调至文化局工作。于是县政府会同县文化局联合甄拔,最后目光落在了先生身上。文革结束后先生已正式调进文化馆,加上十年的借调,先生算得上是老文化,而且在书画上已然声名卓著,颇能服众。但从组织程序讲,他从未担任过副组长、组长、副馆长,直接任一把手,无论在文化馆,还是在如东县级机关尚无先例。另一方面,先生出任馆长,家人并不支持。他们担心行政事务会拖累先生的创作,他们更希望先生把握好目前的势头,将全部的精力用在书画的精进上。家人的观点不无道理,而且某种程度上也是他一贯的从艺态度。但作为一名党员,顾全大局乃义不容辞的职责,他说服了家人,选择了服从组织的安排。

担任馆长后,先生充分发挥文化馆的活动中心、组织中心、创作中心、辅导中心的职能,深入挖掘地方文化资源,组织文化骨干进驻民间村落搜集绘画、舞蹈、歌谣、故事等素材,在此基础上进行整理创作,取得了丰硕的成果。有42首如东民歌收入《中国民歌集成》,民间舞蹈《跳马伕》、《钟馗戏蝠》、《浒零花鼓》等节目晋京演出,反响强烈,被收入《中国舞蹈集成》,并作为全国范本推广。如东民间绘画得到中国文化部认可,如东被命名为“中国现代民间绘画画乡”,为后期成功申报“中国民间文化艺术之乡”奠定了基础。

先生还组织书画专家赴泰国、老挝考察,举办书画交流展览,让书画家开阔了眼界,也为我县书画艺术带来了国际声誉。

先生秉公办事,光明磊落,身为馆长,从不利用职务之便为个人牟利。为了不挤占有限的名额,他曾主动放弃出国交流的机会;原本属于先生的全国民间绘画优秀辅导员的称号,他也让给了别人。一次,某单位向他索要字画,事后送他一套沙发作为回报。他二话没说,亲自用三轮车将沙发拉到文化馆办公室,供单位使用。

在策划筹建文化馆职工宿舍楼过程中,先生利用自己的特殊声望,以自己的书画之作四处疏通关节,终于获批了这一项目。大楼建成后,根据他的资历和前期付出,可以多分半套,却被他婉言谢绝。

1988年,先生力荐年富力强的昝敬之同志任馆长,本想从此卸下行政重担,一门心思搞专业创作,但县局领导坚持让他担任馆党支部书记,先生再次听从了组织的安排。

转任馆党支部书记后,先生积极协助昝馆长开展日常工作,而在专业引导方面,先生更是不遗余力地给予技术支持。在南通首届民间艺术节活动中,先生与馆内业务骨干一起积极投入创作,如东参赛的四辆彩车全部进入十佳,先生重点设计制作的《一马当先》夺得一等奖。

南通群文技能竞赛,县文化局决定让先生参赛。其时先生已是江海名家,在南通得奖于声名无补,而作为前任馆长和现任书记,跟年轻人一起比拼才艺,万一失着,有损颜面。面对这种吃力不讨好的差事,他却欣然应允。先生一直以文化系统普通一兵自居,过分计较个人的名誉得失,反倒不是他的作派。

那次比赛的细则规定,选手必须有三个项目参赛,不用说,书法绘画是先生的强项,但另一项目选什么,让文化局策划小组有些犯难。没想到,先生竟然申报了声乐,大家都为他捏把汗。大赛现场,只见先生以高大英武的雄姿,铿锵宏亮的节奏,豪放激越的旋律,演唱了一首新店山歌《穷人跟着共产党》。歌声很好地传达了穷人跟着共产党的坚定信心,感染了现场的每一位听众,也震撼了全体评委,最终先生获得了技能比赛大奖。

先生还热心公益,乐于为社会服务。他先后担任如东县人大常委、县政协委员、南通市人大代表、南通市书法家协会副主席、如东县文联副主席、如东县书协主席等职,他尽心履职,积极作为,为繁荣发展南通、如东的文艺事业作出了杰出贡献。他先后荣膺江苏省优秀文化老人、南通市德艺双馨文艺家、如东文化名家等殊荣。

先生曾言,平生快意者有三:书画兼修,桃李遍天下。

先生有着货真价实的学校任教经历,但据我推测,此处的桃李当指他所栽培的书画人才。说到书画栽培,不能不说到文化馆的美术培训班。

如东文化馆美术培训班的班底着实过硬,沈英、汤继明、尤文绚、洪祖仁等先生,哪一个不是响当当的专家,而先生名头尤显。甚至可以说,正是由于先生的存在,使美术班具备了某种名人效应。

培训班春晖普泽,其中由先生直接培养最后考上了专业院校的学生就有150多名,而培训班之外,经由先生指点、激励成才的学生更是不胜枚举。像潘金美、潘金铃、吴元奎等画坛实力派,更是潘氏师门的荣耀所在。而丛志远脚力更健,他靠一支画笔成功走向了大洋彼岸。身为美国威廉帕特森大学版画专业主任的丛志远教授,每次回到故土,第一个想要拜访的就是恩师潘宗和。

某虽不才,忝列门墙,但能从长沙侨居掘港,以书法立身,完全离不开先生的影响。

1982年春,时任苴镇区文化站站长的邓新,邀请先生对所属乡镇文化站站长进行艺术培训。当时,我正处于人生的十字路口,我向先生请教,若放弃作曲、二胡演奏,改攻书法如何?先生拍了拍我的书法作业,神情笃定地说:“肯定行!坚持十年必有所成。”

先生的话犹如指路明灯,让我迷茫的人生突然有了明确的方向。从那时起,我如痴如醉地一头扎进了书法。为了不影响工作和家务,我每天凌晨4点起床,读书、临帖至7点。按先生的指点,我亦从颜楷入手,在唐楷、魏碑上狠下苦功。一旦小有进步或遇到困惑,就从长沙骑车赶到掘港,怀着朝圣般的心态向先生请益。有时一个月去先生家中竟达十多次。临近中午,师母总是热情留饭。而茶饭之间,先生喜欢讲与陈大羽、尉天池、田原等书画大家的交往故事,那是比师母可口的饭菜更加怡人的精神大餐。

不负先生所望,我用十年努力,完成了书法上的起步,1991年我一幅楷书《诸葛亮诫子书》在省美术馆展出,同年加入省书协。

先生见我在书法上尚可造就,多次叮咛:“搞艺术当转益多师,你要出去走走,看看外面的世界,最好能拜一名影响更大的书家为师。”我遵照先生意图,求师于言恭达先生。在两位恩师的教导下,我的书艺有了长足进步,2005年加入中国书法家协会。

先生在我书法小有所成之际,不贪己功,以私立山门为务,而是主动建议我另投名师,其见识与襟怀可见一斑。

先生临终立下遗言:丧事从简,不收礼金;不惊动政府,以生前画室为个人书画陈列馆,供社会各界观览。先生的身后安排为自己的坦荡人生添上了最后一笔亮色。

饮水思源,睹物怀人。凝望着先生为我书斋题写的“海雪堂”三个大字,眼前总是浮现出先生拄着拐棍从我附房门口经过的情景:有时只是回眸一笑,匆匆而过,一副急事在身的模样;有时驻足而立,跟我攀谈几句;也有时正好赶上我有空,邀先生进屋小坐,只见先生神情快活,天南海北一番神聊,说到开心处不由得哈哈大笑。言者尽兴,听者会心,这是师徒之间最为惬意的配合。时光不可倒流,而倏忽之间先生已然作古经年,不免让人唏嘘。

呜呼,是先生见证了我的青葱岁月,目击了我的跋涉艰辛,也是先生充当了我生命之舟的压舱石,如今除在梦中,再也无缘聆听先生的謦欬了。

我不由得潸然泪下。

(文章作者为中国书法家协会会员、南通市书法家协会副主席、如东县书法家协会主席、如东县文联原主席)