似岩石般顽固,如田野般豁达

—— 读庞余亮“小先生三部曲”

□ 蔡小卫

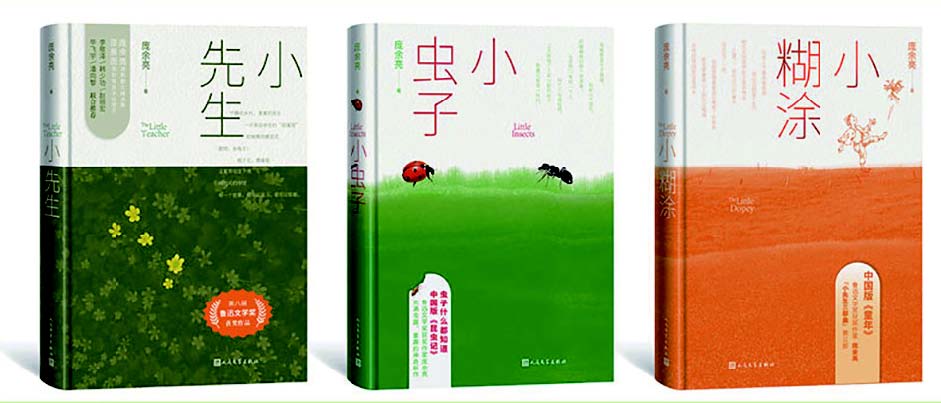

庞余亮,1967年3月生,中国作家协会会员,扬州大学文学院客座教授。泰州市文联主席,泰州市作协主席。著有长篇小说《薄荷》《丑孩》《有的人》《小不点的大象课》《神童左右左》三部曲等,散文集《半个父亲在疼》《小先生》《小虫子》《小糊涂》,童话集《银镯子的秘密》,诗集《五种疲倦》等。曾获第八届鲁迅文学奖、柔刚诗歌年奖、汉语诗歌双年奖、万松浦文学奖、孙犁散文双年奖、扬子江诗学奖等。

《小先生》:惊喜

从小到大都跟大一点的人混,别不信,说的就是我。三岁上幼儿园,除了吃排第一名,其他都不行,尤其是个位数的分成分不起来,就不得不在幼儿园留了两级。六岁终于上了一年级,发现我还是班上最小的。其实,一个班级就是一群小人儿的小社会,我就是那个小社会中最小的人儿,童趣与苦涩同行。

庞余亮的《小先生》,获得第八届鲁迅文学奖,大家都知道了。庞余亮的传略,大家也都知道了。我童年里的小学和小学里的童年大概和庞老师的第一届学生是重合的,我怀疑庞老师参与了我的童年成长,他点出一支一支的兵马让我接应。

家访。书中的“我”去小个子男生家家访,得知在家里被父亲打,在学校又被同学欺负,顿时心酸、心痛,18岁的“我”心里涌动着父亲般的疼爱。

我上一年级时有个陋习,特殊时间需要脱袜子,袜子经常瞬间丢失。当老师在讲台上举着我的袜子问谁的,我只敢看一眼那个偷走我袜子上交的同学,却不敢向老师承认领回。回想时,心一痛。幸运的是我的爸爸开明得不可思议,老师来家访,我连书包都没带回来。老师千年不变的教导,又对我说了一遍,我爸爸一边向老师赔不是,一边承诺好好教育我,一边感叹也没有哪个孩子每门功课都第一的哦。想到这点,我又无限幸福。

抄作业。我经历过一个词被罚抄500遍级别的悲惨,于是发明了手握三支笔,一行写下来就是三遍。作业当然也抄,我的抄品比较好,既不造字儿,也不抄与自己情况相悖的部分,我爸爸认为:会做的题目可以抄,不会做的,要思考查书自己做,做错了没关系,老师在课堂上讲的时候认真听明白就行。如果在全校大会上,我说出实情,我爸一定会被道不同的人打伤。他常常用“神气的孩子飞檐走壁都是不好带的”安慰我妈。我最终长成了实力不详的样子,在爸爸第一次需要我帮忙处理事情后,他评价我:不差呀。

庞老师把人物真实地一览无余地表现出来,没有典型化、集中化,不应该要求他们比现实生活中更雕琢或更粗糙。他用自然主义手法写人和人的情感,人和事情的细节。叙述是一种真情实感的呼唤,时光带走无尽的缺失和空白,将他自己的柔软、大爱和悲悯留在校园中回荡。

诸如“一个孩子招风耳涨得通红,像两朵鲜艳的红蘑菇,正在仔细聆听着这布谷鸟乱叫的初夏。浑身是泥的猪闯进了办公室的大门,‘嗯嗯’地发表意见,两只白鹅在五年级教室门口一唱一和。打球的我们像一只只大蜜蜂,学生们则像一只只小蜜蜂,油菜花的光芒和芳香躲到了我们额头上的汗珠里……”这些描绘事物或抒发情怀的比喻、拟人是一种表达技巧,更是理解世界的方式,本体和喻体都是我们熟悉的旧事物;把物“人格化”立即拥有了具象效果,让读者展开想象的翅膀,捕捉意境,体味深意。

庞余亮的《小先生》是一扇窗,透过窗,我的小学时代从某个封存久远的角落,不管不顾地倾斜出来,一个被放大了模糊的概念愈发清晰。庞老师克制而温和的文字漫过我的心坎,唤醒我的另一种期待,期待重回小学时代,期待的唯一理由是我们只要负责上课守纪律就好。没有那么多课外培训班,没有那么多人生规划导师,没有那么多疯狂的家长,让我惊喜且满怀宽容。

《小虫子》:奇妙

日慎一日,是瘪落儿(最小的孩子)的本能,是主人公的内心独白。有句话叫“爷爷奶奶喜欢长头孙,爸爸妈妈喜欢瘪落儿。”在此不灵验。不是他的错,可就是偏偏不喜欢他,可能是一种天命,也可能是投胎技术不行,不曾投到有鸭蛋的人家去,也不曾投到用电不必算账的人家去。人家苦痛,他也苦痛,幸好还有小虫子们相伴,既来之,则安之。人生,匆忙行走,孤独行吟。

父亲为了养家糊口,在外委屈自己谋生,回到家,有时有酒喝,睡觉有瘪落儿赶苍蝇、扇凉风,按说是存在几分如意的。可恶的苍蝇往往打扰片刻的幸福,麻苍蝇会不会是丈人变的?因它被呆女婿误拍至死,不甘心,转世变得狡猾又自负,而会帮父亲撩赶苍蝇和鸡会下蛋一样,算得有用的人。他哪里知道,苍蝇从来就是坏东西,往往与尸体、垃圾、疾病联系在一起。就连画家们都不愿意画它,都是误点。如杨修与魏太祖画扇,误点成蝇。可它却是生物链的一个环扣,是拍不完的。就算那个夏天,他几乎把一生要拍打的苍蝇全打死了。他当了一回王者。

诚然,物资极度匮乏,瘪落儿就不得不尝试一切可能食用的生物。这也符合了生物的生存斗争说,它们为了生存下来,让自己变异,无论如何微小的变异,只要变得对这个物种的个体有积极的意义。那么,这个变异就可以让这些个体在与其他生物进行的生存斗争以及与自然环境的斗争中,完好地保存下来。而且这些变异一般都可以遗传给后代,这样后代们就得到了较好的生存机会,假设榆树叶子有剧毒使人丧命,树干稀松易毁无法打成任何器具,那么,它可能年复一年地在院子里蓬勃吗?恐怕早就被砍伐消融了。

不过,自然界中仍然存在很多有毒的物种,是因为要适应自然界的生存法则,归根结底还是为了生存与繁衍,那是另外一个话题。

瘪落儿为了生存也在不断地变异自己。

无论多嘴被骂还是换牙被嘲笑,甚至被蜜蜂蜇毒,他都不生气,抿着嘴巴,微微笑。全程好脾气,忍着大人们的无端,忍着蜂毒的肿胀、刺痛、灼热和痉挛。他不敢喊痛不是怕被骂,而是怕一开口蜂蜜就从嘴巴里跑出去,甜的味道可以抵挡所有的折磨。变异之前,他本应可以像无法驯服的野兽,随时爆发,也可以像爆发的火山,让人无法招架,根本就不要屈枉自己,照顾芸芸的感受。

两岁扫地、三岁洗碗、四岁烧灶、五岁刷凳子都不算苦,低血糖被定为“好吃佬综合征”,嘴巴伤口的血流被要求咽下去也不算苦,真的,真的,不算苦。算笑对人生,苦中作乐,适者生存。

自人类诞生的那一刻起,与虫子这一群邻居的互动就从未停止过,从威胁到人类的虫子到为人类提供食物和营养的虫子。在瘪落儿和各种虫子打交道的过程中,读者对虫子们的认识在逐步开眼,他以童性关照虫性,行文活泼,语调轻松,让读者笑着笑着,两块肩胛骨之间便微微震颤。

那只在他烧锅时,迎头相遇的屎壳郎多么像他自己。瘪落儿是个多余的孩子,是小先生,是庞余亮。他在与虫子们相伴相随的四季中,为读者展现了多样、充满生存力的世界。孤独时,孤独得只剩自己,快乐时,便成为自己的帝王。他心怀恻隐,与虫为友,倾听大自然的呼吸,描写生命的奇妙,阐述天地间人类与自然界相互依存的生态系统。对自己,尽人事,听天命;对自然,敬畏、谦卑、感恩!

《小糊涂》:慈悲

据说,人格形成的关键期在生命的早期,那么,它的关键环境也就不言而喻。可关键环境不能建构满足温饱的前提条件,那么,家庭中的第十个孩子心理发展会演变成怎样的脉络?“小先生三部曲”的第三部《小糊涂》提供了思考。

哪吒惹祸,为了不连累父母乡亲,割肉还母、剔骨还父,当场自戕。龙王走后,太乙真人将哪吒的灵魂带走,用莲花莲藕给哪吒造了一个新的肉体。

他也是哪吒,和解与放下就是他的莲花,重塑了肉身。他没有被童年的苦难打败,当然也未曾战胜。直到后来他拿到了职业的“硬本子”,在后天抚养情感力的路途上,边回望、边自给、边疗愈。

“没钱打肉吃,睡觉养精神”。他要么舔碗,要么昏睡。睡觉消耗的体能是不被认可的。我合上书,好像做了个梦,梦里有一个巨大的袋子,袋子上写着“干粮”,压在我胸口,双臂撑不起又推不开,我一愤怒,醒了。

生麦粒比生蚕豆好吃、生山芋比生慈姑好吃、青棉桃像水蜜桃、高粱秆有一点点甜、玉米秆甜、南瓜花丝瓜花都不甜、芝麻花甜等等,他知道得太多了。我妒忌。

还有很多真相“他”也许不曾拿出来说,舍不得伤害到相关的人,而是小心翼翼地放在心里。

日积月累的委屈情绪活动逼得他绝地接纳,进而跨越智力活动转化为善待万物的观念,是一种求生的本能,更是一种慈悲的情怀,从苦难中抽象出哲学,从中得到力量,杀不死他的终将使他更加强大。

黄泥翁就是他的太乙真人,给他生活感知和情景画面。也是他的母亲,环抱着他睡觉,挨过寒冷,熬过饥饿。母亲离世,他便消融。他的四壁是生土,一定不香,因为他吃土的经验是所有的土烤过之后都比没有烤过的土好嚼好咽。饥饿的味道、饥饿的触觉时而闪现,还好有植物动物们的陪伴,他总是自我调治。

幼时一路狂奔,长期遭到忽视,得不到回应。遇到的事件、场景、表情、声音、气味都会形成一生难忘的印象。哭也不对,不哭也不对,烧锅水粘锅,喝水水粘牙,每说一句话,连标点符号都被认定是错的,外力永远达不到期待。因此,干脆就把内心隔离起来以此避免让自己再次受到伤害,这是我对“犟孩子”的体会。在怎么难听就怎么说,哪种语气伤得最深就要用那种语气说的环境中,他始终释放着所有的善意,如果换个人,恐怕彼此都会成为对方的刀和伤口。

神奇的第十个孩子,化沧桑为草药往复循环地舔舐遍体点点滴滴的伤口,让生命重回饱满和力量。这使我打开的书上洇润着圆形的潮湿,邵展图也用他的插画帮助完成了“小先生三部曲”的愿景。

在我眼中,吃是伴随一生的重要生活内容,它能给我温暖和幸福。作为个体生命,与外部世界的互动中有了生命节奏,有了对不同季节情感的表达和对人情世态、爱恨情仇的情绪升华。总是吃不饱的人到了终于能吃饱的那一刻,吃就不是简单的填饱和美味了,而是与社会、与自然生态发生的互动。例如:茭白可以生吃、茄子同样可以生吃,桃树胶、榆树胶、杨树胶一样都不好吃等等,这个吃的过程参与社会,参与了历史,也探索了一条隐秘的生命路径。三十年的滋味在庞余亮的胸腔里发酵,似岩石般顽固,又如田野般豁达。