山随平野尽 江入大荒流

——走进湖北宜昌读李白《渡荆门送别》

□ 黄托

初冬时节的一天,我和老袁同志来到湖北荆门山。

首先要厘清一个地理概念,荆门山不在荆门市,而在宜昌市和宜都市交界处,从宜昌东站打滴约20分钟便到了。

荆门山海拔不高,最高处才139.2米,但名气不小。原因首推其独特的地理位置。它位于长江三峡东口、长江南岸,上有盘亘雄踞的十二碚(12座小山峰),下有银潢倒泄的虎牙滩,上合下开,酷似大门,故称荆门。荆门山与长江北岸的虎牙山隔江对峙,形成长江出三峡入江汉平原的一道门阙,素有“川鄂咽喉”之称,为历代兵家必争之地。历史上发生的大小战争百余次,著名战事有秦楚荆门之战、东汉时期公孙述浮桥拒汉兵、三国时期陆逊火烧连营的夷陵之战、梁陈安市城之战等。

形胜之地,怎能缺少讴歌和咏叹?唐代陈子昂、王维、李白、杜甫、白居易、刘禹锡、柳宗元及宋代欧阳修、苏轼、寇准、范成大、司马光、陆游等文人墨客在此留下无数诗词文章。其中我以为最有名的莫过于李白了,他有两首诗成为吸引我们专程前往的主要动因。

唐开元十三年(公元725年),李白出川经三峡到楚国(湖北、湖南一带)游历,在荆门写下著名的《渡荆门送别》并入选初中语文教材:“渡远荆门外,来从楚国游。山随平野尽,江入大荒流。月下飞天镜,云生结海楼。仍怜故乡水,万里送行舟。”

这首诗意境高远,风格雄健。作者舟行三峡,满眼的雄奇壮美,然看久了也有审美疲劳。当船出三峡过荆门,高山渐渐消失而江面一望无垠,视域上的顿然开阔也让心情豁然开朗,不禁发出“山随平野尽,江入大荒流”的慨叹。一个“随”字化静为动,将群山与平野的位置逐渐变换、推移真切地表现出来,给人以流动感与空间感;而一个“入”字更是写出长江奔腾的博大气势。

“月下飞天镜,云生结海楼。”置身广阔平原才可见的奇妙美景在诗人眼中是如此的新鲜,与先前三峡“重岩叠连,隐天蔽日,自非亭午夜分,不见曦月”(郦道元)形成鲜明对比。“仍怜故乡水,万里送行舟。”诗人不直说自己思念故乡,反说故乡的水恋恋不舍一路送我远行,这种浪漫主义表现手法意蕴无穷。

李白在荆门小住几日,离别时还写了另一首诗《秋下荆门》:“霜落荆门江树空,布帆无恙挂秋风。此行不为鲈鱼鲙,自爱名山入剡中。”

诗中交代了他出行的目的,也用了典故。西晋时期东吴人张翰在洛阳做官,见秋风起而想到故乡鲈鱼鲙的鲜美,于是回到故乡。为饱口福而返乡,其格局就低了。而李白声明与张翰不同,他是奔着剡中(浙江嵊州、新昌)“名山佳水”而去的,这才是名士的高雅情趣。李白对浙东山水情有独钟,一个重要原因是他的超级偶像、山水诗鼻祖谢灵运的故乡在浙东,我将在读《梦游天姥吟留别》时详说。

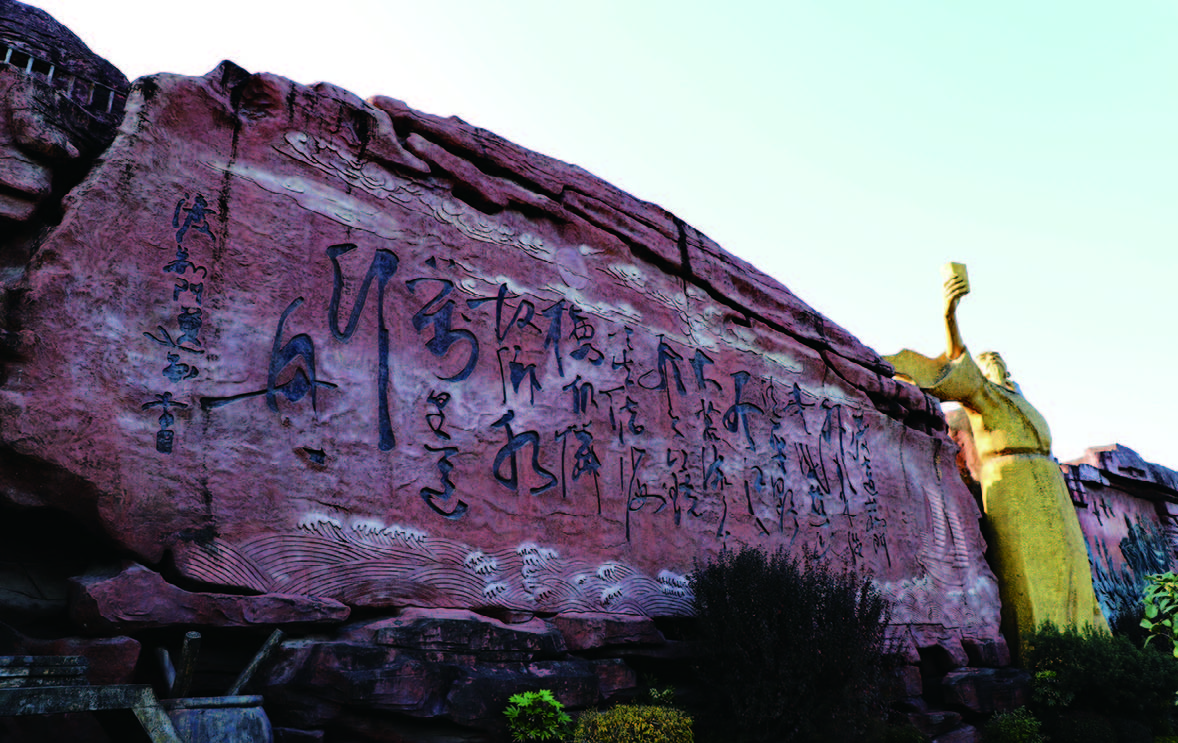

如今,宜昌长江公路大桥下的荆门大道旁建有一座文化公园,以彰显荆门人文历史底蕴的厚重。临江一侧有“远渡亭”,临山一侧有纵横数百米的特大雕塑群画廊。群雕上历史人物栩栩如生,并配以诗文。游览参观时,我更多关注了李白。他是一副金樽高举、把酒临风的形象,生动传达了少年远游、倜傥不群的个性,与之呼应的是书法石刻《渡荆门送别》。

在江边玩又是另一番景象。因为不是汛期,大大小小的石砾铺满江滩,有的呈扇状或条状露出水面,水石相间,相映成趣。在伸向江中的一处滩头,有两个人正在休闲垂钓。我们有些诧异,长江不是有严格的“禁渔”法规吗?原来国家又出台最新政策,在禁钓区和禁钓期外,在不交易钓获物获利、不破坏水生生物资源和水域生态环境的前提下,可以满足以休闲娱乐为目的的垂钓需求,当然对钓具、钓法、种类、数量等也有要求。不是一禁了之,而是统筹有序,这是真正的“以人民为中心”。

眺望奔涌不息的江涛,静心体会“江入大荒流”的宏阔意境,人的一种渺小感油然而生,这一刻心灵也似乎得到洗礼。千百年来,浩瀚长江见证了无数的兴衰荣辱,相比个人的烦恼和忧愁就显得微不足道了。“行到水穷处,坐看云起时”(王维)。岁月沧桑,生活不易,要柴米油盐,也难免人际纷争,且少一些杂念和贪欲,多一份淡定和从容吧,心态调适好了,寻常也是精彩。